はじめに

プラットフォーム開発本部 ユーザーレビューグループ(URG)の松井です。

本記事では、私たちのチームが取り組んだAX改善活動についてご紹介します。始まったばかりの取り組みですが、まずは一歩を踏み出した成果をまとめました。

改善活動の目的と方針

現在、プラットフォーム開発本部でAX戦略が推進されています。

そこで私たちのチームでも自発的にアイデアを募り、まずはPoCとして小さく実践し、成果が出れば部へ展開する流れを取っています。

こうした取り組みを通じて、部の方針とチームの活動がうまく連動・融合し、AXの活性化につなげることを目指しています。

本部のAX戦略の詳細については、下記をご覧ください。

この活動では以下のポイントを重視しました。

- 小さな改善でもOK。まずは一歩踏み出すことを重視

- やりがいやスキル向上を実感しながら改善する

- 個人の成果も意識しつつ業務改善に繋げる

- 最終的にDMM Developers Blogに成果を発信する

本記事では、その中から実際に取り組んだ2つの改善事例について、具体的な成果をご報告します。

事例1:チケット作成プロセスのAX改善

背景と課題

私たちのチームは少人数体制でスクラム開発を進めており、日々のタスクやイテレーションの中で必要に応じてチケットをJiraで発行しています。しかし、実際の運用では以下のような課題がありました。

- チケットの粒度や記載内容にバラつきがある

- 新しく参加したメンバーがチケットの意図や背景を把握しづらい

- チケット作成自体に時間がかかり、認識齟齬が発生しやすい

こうした課題を解決させるため、AIを活用したチケット作成プロセスの改善に取り組みました。

実装内容

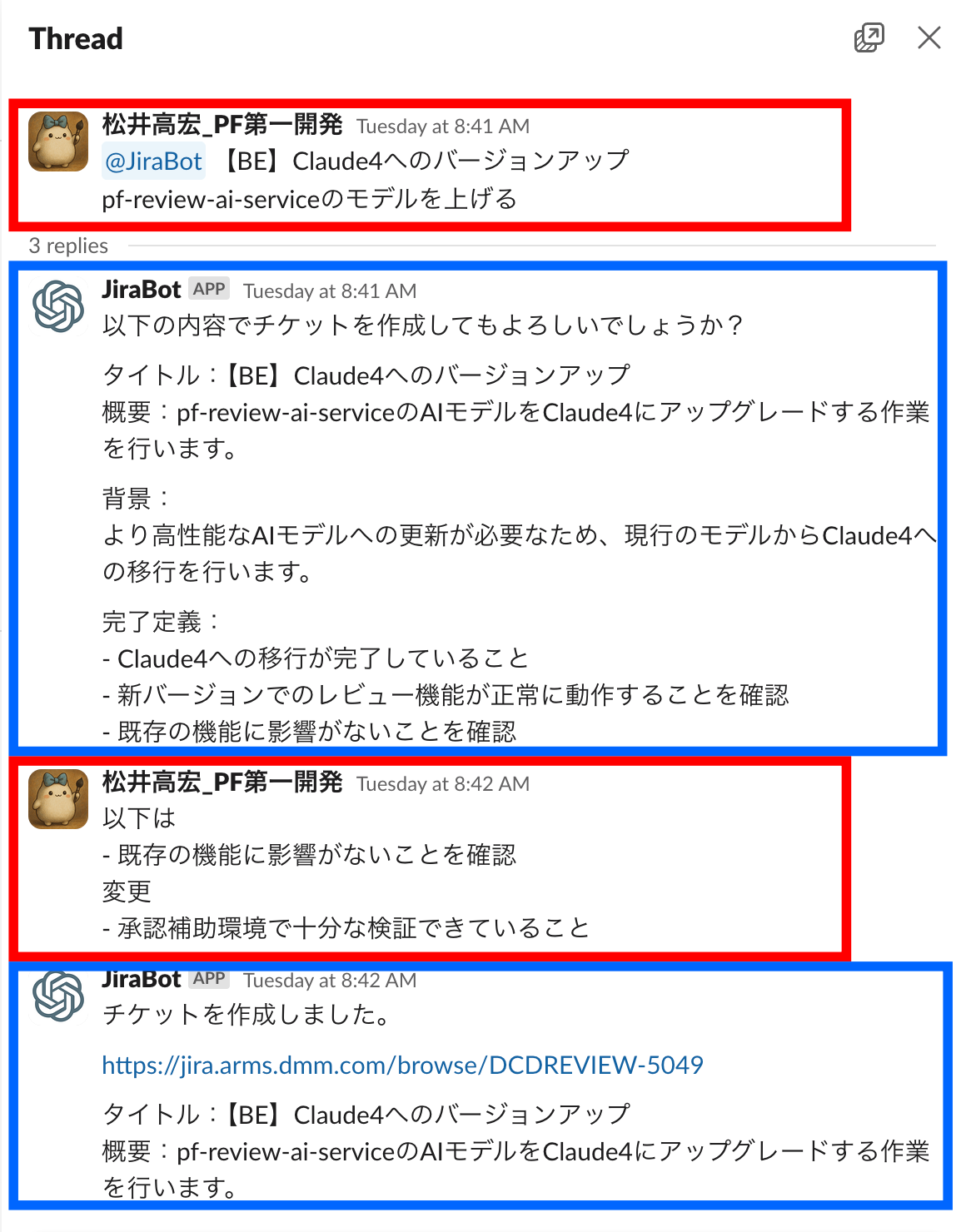

そこでSlackのAIボットにチケット作成を相談できる仕組みを構築しました。AIがチケットのたたき台を自動生成し、人が内容を確認・修正して最終化する方式を採用しています。

例えば「Claude4へのバージョンアップ」と伝えるだけで、AIが概要や背景、Doneの定義まで適切な雛形として自動生成してくれます。これにより、チケット作成の手間が大幅に軽減され、一定の品質も担保されるようになりました。

実際の利用イメージは以下の通りです。

赤枠が人、青枠がAI。

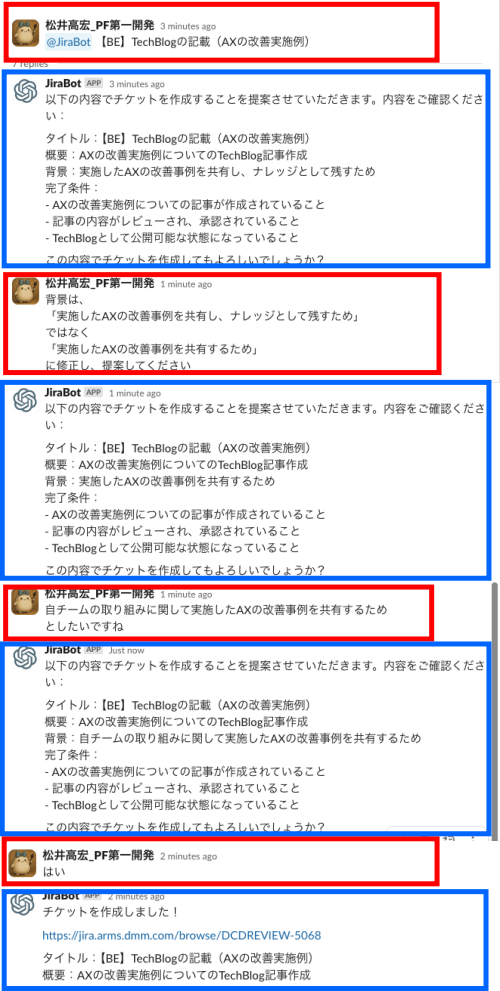

また、重要なのは、AIが作成した雛形に対して人が内容を確認し、必要に応じて修正や指示を加える「Human In The Loop」のプロセスです。AIと人が対話を重ねながらチケットを仕上げていくことで、より実用的で精度の高い成果物となります。

UIにSlackを採用したのは、誰もがいつでも自由にAIと対話できるためです。またタイトルだけ渡す使い方は全員が実践していますが、関連文書や資料を一緒に渡すことでチケットの精度を劇的に高めることが可能です。

システム構成

PoCのため、仕組みはさらにシンプルです。

| レイヤー | サービス | 役割 |

|---|---|---|

| UI層 | Slack Bot | チケット作成依頼を受付 |

| インターフェース層 | AWS Lambda | メッセージをAIへ中継 |

| AIオーケストレーション層 | Amazon Bedrock Agent | 意図を解釈しMCPを呼び出し |

| MCP層 | AWS App Runner | チケット化しJira APIへ送信 |

改善効果の測定

およそ約60%の時間短縮効果が見られました。特に定型的なチケットでは1分程度で作成できるようになり、工数削減効果が顕著です。

| チケットタイトル | 所要時間(分) | 従来時間(予想分) | 短縮率 |

|---|---|---|---|

| クライアント・シークレット変更 | 2 | 5 | 60% |

| /userの取得キャッシュ問題対応 | 1 | 3 | 67% |

| 商品タイトル表示問題 | 1 | 2 | 50% |

| APIレスポンス遅延調査 | 2 | 5 | 60% |

| 認証エラー時のリトライ処理追加 | 2 | 4 | 50% |

| UI表示崩れ修正 | 1 | 3 | 67% |

| バッチ処理のメモリ使用量調査 | 2 | 5 | 60% |

| 外部API連携のタイムアウト見直し | 1 | 2 | 50% |

フィードバック

実際に使用したチームメンバーからは以下のような声がありました。

- 「タイトルのみでチケット内容を提案してもらえた」

- 「チケットタイトルから判断して本文を生成してくれる」

- 「チケット作成後の参照用URLリンクが生成されるので便利」

- 「課題タイプを変換してくれるとさらに便利」

高度な使い方

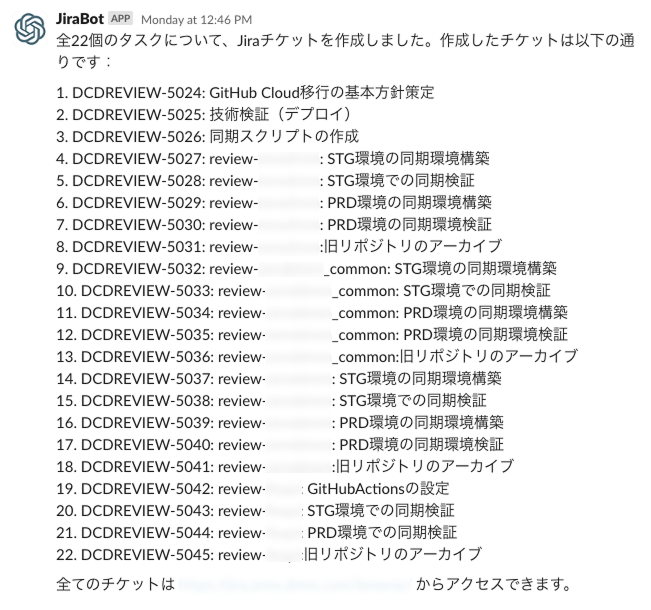

さらに高度な使い方として、調査資料や仕様書などをAIに渡し、「この内容をもとに必要なタスクを洗い出してください」と依頼することで、AIが複数のタスクを自動的に抽出し、まとめてチケット化も可能です。

実際に、1回の依頼で20件近いチケット案が生成されたケースもありました。

複数チケット生成時は精度に注意が必要です。しかしその場合は、AIと対話しながら個々の内容をチェックするか、事前適切な情報や資料を渡すことで生成されるチケットの精度が上がります。

事例2:Chrome拡張型AIアシスタント

背景と課題

次に紹介するのは、チーム内でも反響の大きかった開発事例です。

DMMの社内では、ChatGPTやGeminiなどの生成AIが日常的に活用されています。また、最近では各種サービスに専用のAIアシスタントが標準搭載されるケースも増えてきました。

しかし実際の業務で社内外のドキュメントを読む際には、以下のような煩わしさがありました。

- 資料をコピーして別タブでAIを開き、貼り付けて質問する

- サービスごとにAIアシスタントの使い勝手や機能が異なる

これらの課題を解決するため、Chrome拡張機能型のAIを開発しました。

実装内容

本機能は、ブラウザで現在開いているページのソースを取得し、生成AIに送信して要約やタスク抽出する仕組みです。社内情報の取り扱いに配慮し、AIに送信する際にはAmazon Bedrock(以下Bedrock)を使い、またVPN接続やAPIキーを必須としています。

システム構成

事例1の仕組みよりもさらにシンプルです。クライアント側はTypeScript(JavaScript)で実装し、表示中の情報をLambda経由でBedrockに一括送信する構成です。

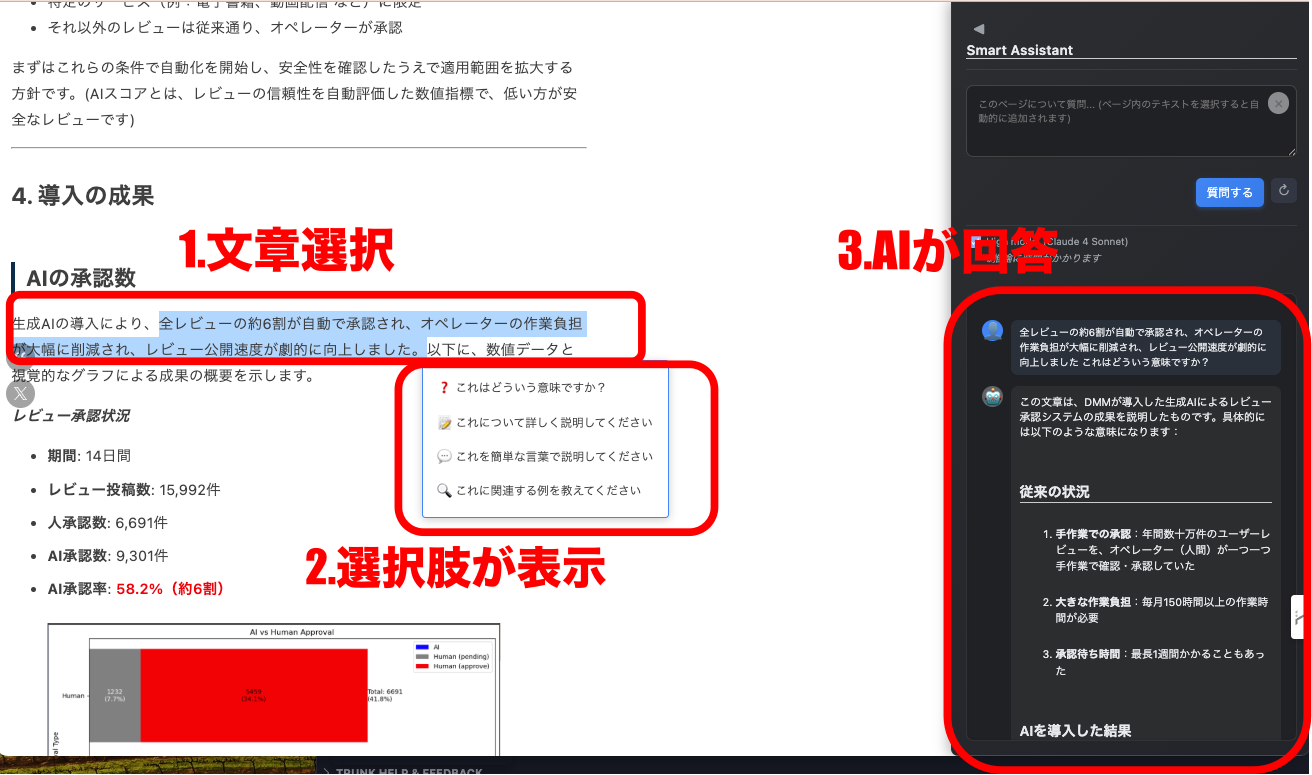

通常ブラウジングから質問

ブラウザ右下の🤖アイコンをクリックすると、画面右側に入力欄が表示され、質問を入力するとAIが回答します。

テキスト選択からの質問

確認したい文章を選択し、ポップアップから質問内容を選択するとAIが回答します。

幅広い活用シーン

ブラウザ上で動作する多くの資料を読み取ることができます。

| サービス | 活用例 |

|---|---|

| Confluence | ドキュメント要約、用語の解説、会議の重要ポイント抽出 |

| Jira | タスクの意図や注意すべきチケットの特定 |

| GitHub | コード変更の解説、レビュー指摘事項の抽出 |

| Draw.io | 図の構成や業務フローの読み取り、利用目的の把握 |

| Googleスライド | プレゼンの構成やレビュー指摘など |

| Googleカレンダー | 週ごとの重要スケジュールなど |

フィードバック

実際に使用したチームメンバーからは以下のような声がありました。

- 「文字量が多くても適切に要約できる。便利」

- 「専門用語もその場で解説してくれるので助かる」

- 「複数のサービスを横断して使えるのが便利」

- 「すごい、これからのAIの未来を感じる」

新しい業務スタイル

この拡張機能は、「AIと一緒に資料を読む」といった次世代的な使い方、つまりAIと並走しながら業務を進める体験を目指しています。

今後は、MCPサーバと連携することで、ブラウザ上でさまざまなドキュメントの編集や情報取得、カレンダー予約など、より幅広い業務支援も可能と思われます。

こうした便利なツールは、今後大手ブラウザにも標準搭載されると思いますが、現時点では社内の情報やセキュリティ要件に即した独自開発の方が適していると判断しています。

導入の難しさ

1つ目のJira連携については、もともと「お問い合わせをJira化する」運用が社内にあり、VibeCordingを活用したこととPoCのため短期間で開発できました。

2つ目のChrome拡張AIアシスタントは、仕組み自体がさらにシンプルだったため、さらに早く開発が完了しました。

このように、VibeCordingの手法が使える現在では、システムそのものの大変さよりも、「AIと人の対話や役割分担」をどう設計するかが、より重要ポイントになります。

まとめ

今回紹介した2つの改善事例は、チームメンバーが自発的に提案し、小さく試し、形にした取り組みです。どちらもAIを活用して日常業務の効率化を図る内容となっています。

実際の効果測定では、Jiraチケット作成で平均60%の時間短縮、Chrome拡張AIアシスタントではドキュメント理解の効率化を実現できました。

今後もAX改善活動を継続していきます。AIと人の対話や役割分担を意識しながら、小さなアイデアも気軽に提案・実践し、AX体験をさらに高めていきたいと思います。

ユーザーレビューグループのチームリーダー兼テックリードとして、月間数十万件の投稿を処理するレビュープラットフォームの開発・運用を担当。最新AI技術を駆使してユーザー体験向上に取り組んでいる。