はじめに

プラットフォーム開発本部 第一開発部 アカウントサービスグループの宮﨑です。

2024年6月、デジタル庁が提供を開始した「デジタル認証アプリ」。

当社では、この公的アプリと連携した本人確認機能を、民間事業者としていちはやく導入・リリースしました。

本記事では、導入を検討中のサービス担当者の方や本人確認機能の設計・実装に関わる開発者の方々に向けて、 検討のきっかけ、実装における苦労、関係者との連携、そして導入後に見えてきた効果や知見についてご紹介します。

セキュリティや機密保持の観点から技術的な詳細は控えますが、実際に導入したからこそわかる「現場視点のリアル」をお届けできればと思います。

導入のきっかけ

2024年6月21日付のWebメディアにて、デジタル庁が『デジタル認証アプリ』を6月24日に一般公開すると報じる記事を目にしました。

この情報をキャッチした時点ではまだ詳細が不明でしたが、以下の点に着目し、「この機能を活用すべき」と即座に議論がスタート。

- マイナンバーカードを利用した公的な本人確認が可能

- 既存の公的書類のアップロードによる本人確認よりも堅牢

- 無料で利用できる

スピーディに調査と要件整理を進め、短期間での導入決定に踏み切りました。

特に、これまでの本人確認手段には以下のような課題がありました。

- ユーザーが身分証(免許証・マイナンバーカードなど)をスマホで撮影・アップロード

- 入力ミスによる本人確認失敗が頻発

- 撮影画像の品質に依存し、自動判定の精度が不安定

- スタッフの目視確認を挟む必要がある場合もあり、完了まで数分〜数時間を要するケースも

一方で、デジタル認証アプリには、これらの課題を解決できる可能性があると考え、以下の点に着目しました。

- スマートフォンでマイナンバーカードの ICチップを読み取り

- 入力作業を減らし、本人確認の精度が向上

- 画像に依存しないため、本人確認の安定性が高い

- オンラインですぐに本人確認が完了

このように、ユーザー体験の向上と運用負荷の軽減という、双方にとって大きなメリットがあると判断しました。

プロジェクトの進行と、乗り越えた壁

テストカードが足りない、からのスタート

マイナンバーカードのテスト用カードは、申請した5枚中1枚しか手配できず入手までにも時間を要しました。

この影響で、デジタル庁のテスト環境への接続申請など後続作業にも遅れが出ました。

ただ、ここでありがたかったのがデジタル庁の対応です。状況を相談すると、テストカード代替機能(カードなしで同等の検証ができる代替機能)を用意していただけました。

これにより検証人数が一気に増え、より多くのケース・パターンを確認できました。

設計からフロントエンド巻き込みの大切さを痛感

私は普段バックエンドを担当していますが、今回は機能全体の設計を担当しました。

結果として「画面遷移設計」や「ブラウザ挙動」において考慮が不足し、途中からフロントエンドチームの設計支援を強く求める形となりました。

今振り返れば、初期段階から機能設計にもっと深くフロントエンドチームを巻き込むべきでした。

STG(ステージング)環境と本番の差

STG環境での検証は一定進んでいたものの、本番環境に切り替えた際に初めて発覚する事象もありました。

- デジタル庁側の本番環境特有の仕様差分(テストカード代替機能での認証とデジタル認証アプリ上での認証)

- プライベートブラウザ・非デフォルトブラウザでの認可フロー失敗

こういった差分を事前の設計や検証フローでは拾いきれなかった点は、今後の反省点として活かしていきたいと思います。

民間導入事例がない中での判断と設計

本機能は、民間での導入事例がほぼないタイミングでの取り組みだったため、他社の設計・実装フローを参考にできない完全な手探り状態でした。

試行錯誤を重ねる中で、以下のようなことが見えてきました。

- 想定外のマイナンバーカードパターンの存在(テスト代替機能で検証)

- プライベートブラウザやブラウザバックといった、ユーザーの多様な利用状況に対応する大切さ

- OIDCベースの連携におけるブラウザ依存性の難しさ(セッション、リダイレクトなど)

関係者との連携に助けられた

デジタル庁のサポートが迅速かつ柔軟

担当の方のレスポンスが非常に早く、仰々しさのないフラットなやり取りが可能でした。

テストカードの不足や想定外の課題が生じた際も、すぐに代替案を提示してくださり、助けられました。

フィードバックを伝えると、公式HPへの情報反映なども即対応していただき、一緒にサービスを作っている感覚がありました。

QA(品質保証)担当の視点の広さ

ブラウザバックやマルチデバイス対応、UI観点でのエラー動作など、開発者が見落としがちな視点からの指摘が非常に助かりました。

「本番ならではの挙動」にも細かく目を光らせていただきました。

フロントエンドチームの建設的な協力

筆者の設計ミスや考慮漏れ、一部ブラウザ挙動による認可フロー失敗にも丁寧に向き合い、「どうしたらユーザーが離脱せずにリトライできるか?」という観点で改善提案を繰り返してくれました。

結果的に、「失敗しても迷わず戻れる」ようなUI導線が実現できたのはフロントエンドチームの粘りの成果です。

カスタマーサポート・デザイナーとの協力で「迷わせない」体験に

カスタマーサポートやデザイナーの協力も、非常に心強いものでした。

ユーザーが本人確認の過程で迷わないよう、ヘルプページの充実や画面上での案内文・構成に細かな工夫を加えていただきました。

この取り組みのおかげで、リリースから2ヶ月が経過した現在も、操作方法等に関するユーザーのお問い合わせはほとんどなく、スムーズな導入を実現できています。

導入後の効果

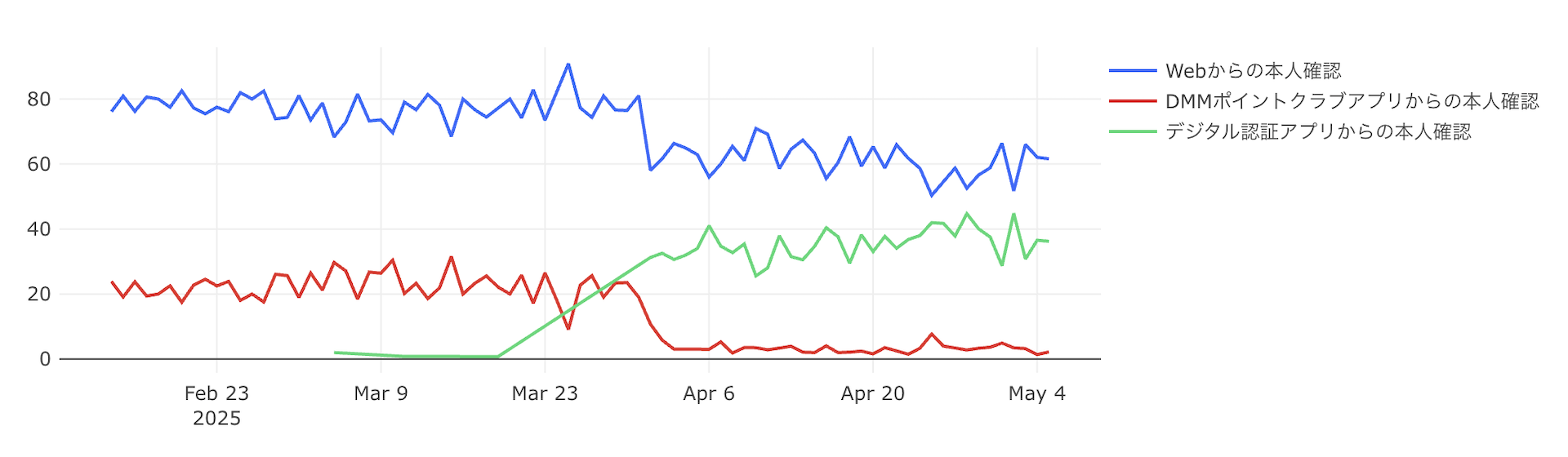

リリースから一定期間が経過し、実際のユーザー利用データや反応からも、本機能の導入による効果が見え始めています。

中でも印象的だったのは、想定以上の「本人確認の他方式からの移行率」です。

DMMの本人確認にはもともと、「Webでの本人確認(公的書類を撮影・アップロード)」と「DMMポイントクラブアプリでの本人確認(スマホでICチップを読み取る従来型)」の2つの方式がありました。

今回新たに導入したデジタル認証アプリ方式は、スマホでICチップを読み取るという点で共通するDMMポイントクラブアプリでの本人確認を選んでいたユーザーのみが移行対象となる想定でした。

しかし実際には、Webでの本人確認を選んでいたユーザー層からの移行も、想定以上に多く見られる結果となりました。

この背景としては、次のような要因が考えられます。

- 「行政が公式にリリースしたアプリである」という点が、ユーザーにとっての安心材料になっている可能性

- 従来の確認手段で完了に至らなかった一部のケースにおいて、新たな選択肢として提供されたデジタル認証アプリが補完的に機能した可能性

- Webでの本人確認よりもシンプルかつ即時で完了することが、ユーザーの負担軽減につながった

また、コスト面でも、デジタル認証アプリの導入によって、従来の本人確認手段に比べて大幅なコスト削減が実現できました。

今後について

本人確認機能の利用は限定的な用途での提供にとどまっていますが、今後はより広範なサービス上での不正対策としての活用を視野に入れています。

具体的には、本人確認の活用シーンを提案するなどして、以下のような方向で機能の拡張・活用を進めていく予定です。

- 本人確認の信頼性を活かし、複数のサービスに展開

- 不正行為の抑止・早期発見に向けたフローへの組み込み

これらを通じて、次のような状態を実現していきたいと考えています。

- ユーザーがより安心してサービスを利用できる

- 不正利用による事業的損失を未然に防ぐ

デジタル認証アプリの仕組みは、単なる本人確認にとどまらず、安心・安全なサービス提供の基盤となる可能性を秘めていると感じています。

今後もこの仕組みを活用しながら、ユーザー・運営双方にとって価値あるサービスづくりを進めていきます。

最後に

サービス提供者としては、デジタル認証アプリやマイナンバーカードの普及が進めば、Webからの本人確認を段階的に廃止し、より堅牢かつ安心できる本人確認手段に一本化することが可能になります。

これは、私たちにとっても、そしてユーザーにとっても大きなメリットです。

ユーザーがより安心してサービスを利用できる環境をつくることは、今後ますます重要になっていくと考えています。

今回の取り組みを通じて、少しでもデジタル認証アプリやマイナンバーカードの普及に貢献できたのであれば、非常に嬉しく思います。

そして、今後この仕組みの導入を検討されている他の事業者の皆さまにとって、私たちの経験や試行錯誤が少しでも参考になれば幸いです。

民間事業者としての先行導入に関する裏話は、DMM insideに掲載された新保・宮﨑のインタビューでもご覧いただけます。