はじめに

この記事は DMMグループ Advent Calendar 2024 の14日目(2枚目)の記事となります。

はじめまして。プラットフォーム開発本部 第2開発部 決済グループ 継続課金チーム、チームリーダーの井ノ川です。

今回は私が所属しているチームでプロダクト運用を改善した事例を紹介したいと思います。

プロダクトを保守・運用しながら新規機能開発等も行うことは、プロダクトチーム体制ではよくあることです。

我々のチームもその中の一つで、そこでぶつかった課題やどうやって対処したかを共有できればと思います。

運用で生じた課題

継続課金チームはサブスクリプションの課金基盤である「継続課金基盤」を開発・運用しています。 継続課金基盤はDMMプレミアムをはじめとする弊社サブスクリプションサービスの課金システムに採用されており、2022年12月に本番稼働した、決済グループの中でも比較的新しいプロダクトになります。

稼働から約1年を過ぎた頃、チームに新しいメンバーを迎え体制が変わりつつある中で運用上の課題がいくつか明るみになってきました。

以下では実際に生じた課題を紹介します。

課題1 アラートや問い合せ対応が一部のメンバーに偏っている

プロダクトに何かしらのエラーやアラートが発生した際、メンバーの自主性に頼っていたこともあり、対応にあたる人がほぼ固定化していました。

他チームからの問い合あわせについても同様に対応者に偏りがありました。

課題2 対応のアウトプットがメンバーによってまちまち

メンバーの経験値に差があるため、どうしても対応の早さ・質に差異が出ていました。これにより、課題1で述べた対応メンバーの偏りもさらに助長されていたように思われます。

過去に同様の事象や問い合わせがあっても、それを知らずに一から調査することも発生しており、チーム内での知見共有も課題でした。

課題3 プロダクト運用に対しての姿勢がメンバーごとに異なる

課題2では経験や知見の差異でしたが、こちらは運用への取り組みや姿勢・熱量の差異によるものです。

メンバーごとにモチベーションが異なることで、チームとして運用のレベルを一定水準に保つことが難しくなっていました。

課題に対するアプローチ

上記の課題に対して施策を打つことで改善を図ることにしました。ここではそのいくつかをご紹介します。

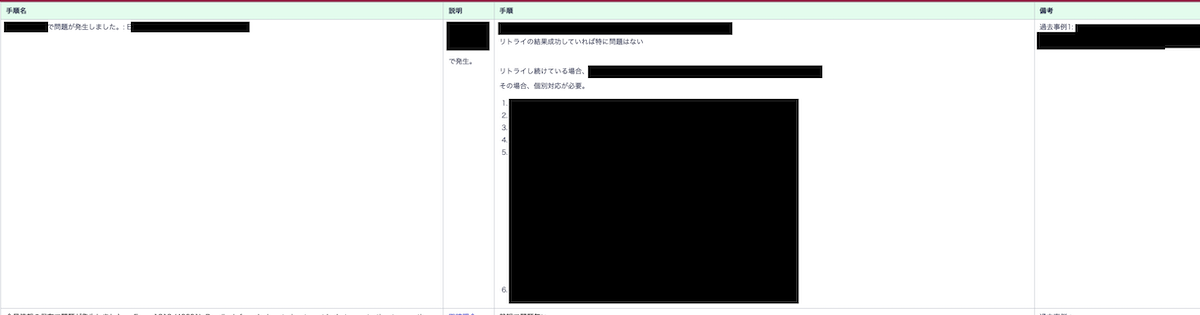

アラートのrunbookの整備

アラート対応の属人化を解消し知見として蓄えられるようにするため、各アラートに対する対応手順書(=runbook)を作成するようにしました。

これにより、各メンバーの経験の差をある程度埋めることができ、対応の早さや質を高めることができました。

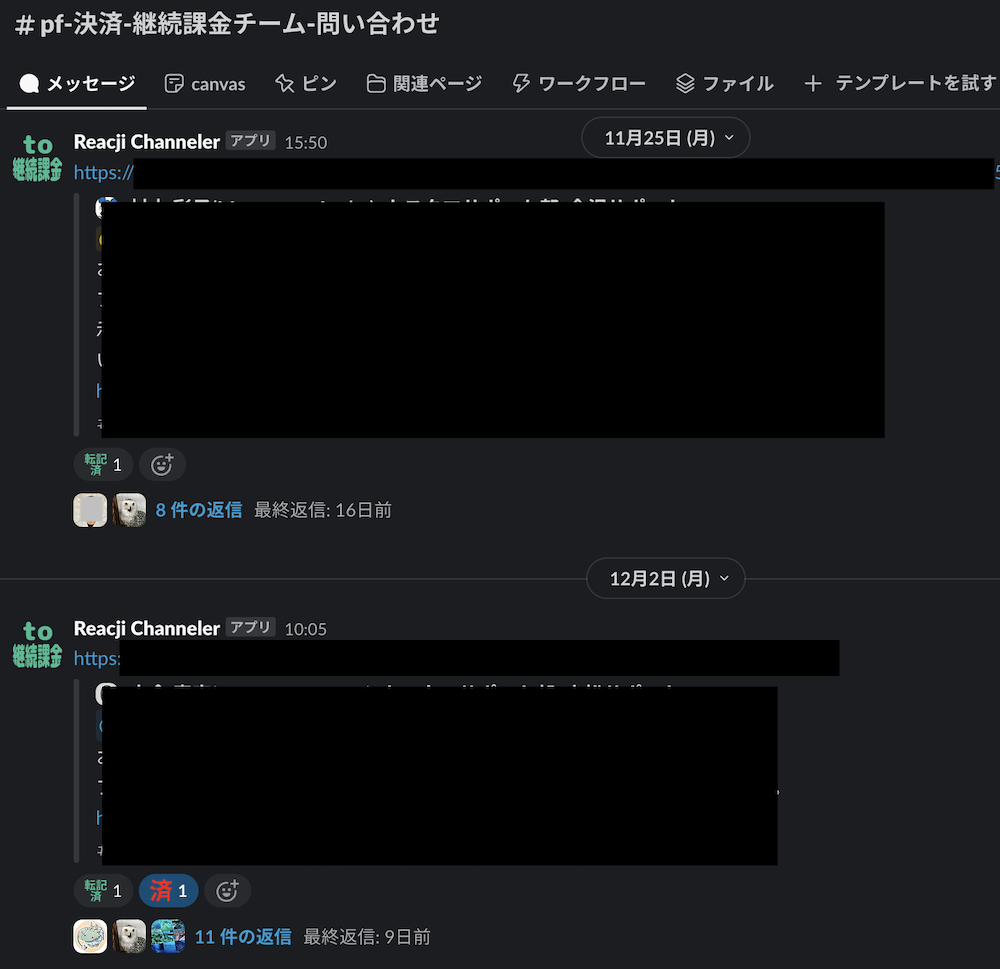

Reacjiを使った問い合わせの集中管理

各所から来る問い合わせの集約と知見化を実現するため、Slack Reacji Channeler を利用しました。

これにより、以下を同時に達成できました。

- 問い合わせ依頼の集約により問い合わせ状況の見える化が促進された

- 問い合わせ対応者のアサイン、およびスレッドでの有識者のフォロー

- 問い合わせ対応の知見の蓄積

散り散りだった問い合わせをReacjiで一カ所に集約でき、それによって「可視化」「フォロー」「ナレッジの蓄積」がしやすくなったと実感します。

プロダクトに対するエンゲージメント向上

メンバーが主体的にプロダクトを運用できるようにするためには、ある種の自己効力感が必要だと考えています。

つまり、プロダクト全体像がある程度把握できており、何か問題が起こってもそれをうまく対処できるであろう、という自信が持てている状態を指します。

我々のチームでは「プロダクト全体像の把握」に焦点を置いて、メンバーの知見の底上げを行いました。

具体的な施策としては、以下のようなものです。

- 開発案件の状況共有会を定期的に開催

- システム状態を一目で確認できるダッシュボードの整備と朝会での確認

運用に参加する機会を定期的に設けたことで、プロダクトの把握に加え、メンバー各々が考えたり関心を持つ機会を増やすことができました。 プロダクトへ主体的に関わろうとするメンバーも以前より増えており、ポジティブな影響を実感しています。

評価と今後の展望

プロダクトをチームで運用する際に発生した課題とその解決アプローチについてまとめてみました。

稼働から約2年が経とうとしている継続課金基盤ですが、まだまだ成長途中のプロダクトです。

開発と運用を相乗的に改善し、プロダクトをより発展させていくためにも、引き続き取り組んでいきたいと思います。

おわりに

記事をご覧いただきありがとうございました。

プラットフォーム開発本部第2開発部ではプロダクトの未来を一緒に創るメンバーを募集中です。